平成28年4月14日に熊本地方で発生した一連の地震 『平成28年熊本地震』の義捐金として

法輪館募金を真言律宗ボランティア会を通して、熊本県玉名市のNPO法人れんげ国際ボラン

ティア会(ARTIC)に送金して役立てていただくことにしました。

| 第一回募金合計 416,483円を送金いたしました。(2016.4) |

| 第二回募金合計 273,390円を送金いたしました。(2016.10) |

|

|

|

がんごうじ

真言律宗 元興寺

【世界文化遺産 古都奈良の文化財】

日本最初の本格的伽藍である法興寺(飛鳥寺)が

平城遷都にともなって、

蘇我氏寺から官大寺に性格を変え、

新築移転されたのが、元興寺

(佛法元興の場、聖教最初の地)である |

|

さるさわ池をはさんで北の興福寺、南の元興寺と平城京左京(外京)の台地に広大な寺地と伽藍を有した。平安遷都後も、この外京と東大寺、春日社一帯は南都の中心地であった。

飛鳥時代以来、伝統の三論宗、(『大安寺流』に対し『元興寺流』)と法相宗(興福寺の北寺伝『御蓋流』に対し南寺伝『飛鳥流』)が主に学問されていたが、平安中期には衰えてしまう。むしろ真言宗に属する多くの僧を輩出した。

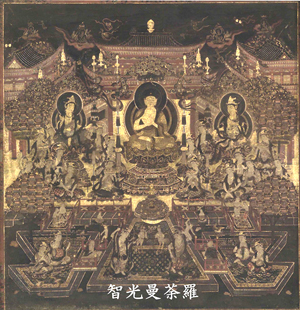

その後、伽藍は荒廃し、堂塔が分離してゆくことになる。中でも伽藍の中央部、金堂、講堂など中枢部の北に当たる僧坊の地域に、東室南階大房が十二房遺って、その一室が特に極楽坊と呼ばれるようになる。この場所は奈良時代の元興寺三論宗の学僧智光法師が居住した禅室で、我が国浄土三曼荼羅(智光、当麻、清海)の随一である智光曼荼羅(掌中示現阿弥陀如来浄土変相図)発祥の地とする信仰が生まれた。

極楽坊では嘉応3年(1171)頃から盛んに百日念仏講が営まれ、南都の別所的役割を担ったようである。その後、高野聖西行法師が極楽房天井の改築勧進を行ったとか、東大寺戒壇院の圓照実相上人が僧房改築の勧進をしたとか、西大寺信空慈道上人が僧房修理のため南市で勧進を行ったとか伝わる。要するに、遁世僧や律僧の大切な道場として再出発したようである。

治承4年(1180)平重衡の南都焼き討ちによって、興福寺大乘院(今の奈良県文化会館あたり)が焼失し、元興寺禅定院に寄生した事によって、特に極楽坊は大乘院が支配することになり、住持は光圓上人を初代としてその法流が八代続いた。

寛元2年(1244)には極楽房を中心に大改築が行われ、元興寺極楽坊本堂(極楽堂)と禅室(春日影向堂)の二棟に分離された。この事から極楽房は東向き(旧元興寺は南向き)の独立的な寺院となったようである。

さらに、文永五年(1268)には約5,000人に及ぶ道俗の勧進からなる聖徳太子立像(十六才孝養像)、弘安年間に弘法大師坐像が造立され、聖徳太子と弘法大師に係わる寺院としての性格を確立していった。この時点で、恐らく西大寺叡尊思円上人や東大寺聖守中道上人の影響を多大に受けたようである。

応安年間(1368〜1374)に興正菩薩叡尊の末資である大安寺巳心寺開山、光圓道種律師が入寺し、極楽律院として結界され、応永年間(1394〜1428)には、東大寺西南院四脚門を極楽坊正門(東門)として移築し、太子堂を新造し、本堂等も修理された。ここに初めて極楽院が成立したのである。

永享8年(1436)『西大寺末寺帳』に第9世長老小塔院覚真悟妙上人の時に元興寺中の極楽坊が西大寺の末寺となったようである。が、興福寺勢力が強大な間はずっと大乘院の有力な末寺であり、その菩提祈願所(墓所)でもあった。

江戸時代に入ると、幕府から100石朱印地を与えられ、西大寺役者を次々と輩出している。49世長老賢瑜栄順上人、51世長老尊信春識上人、53世長老尊覚春賢上人、57世尊静真覚上人、59世長老尊員真乗上人などである。この法流は明治五年の尊誓和尚で終わっている。

明治期は、無住で、西大寺住職兼務預寺となり、堂舎は小学校(市立飛鳥小学校前身研精舎)や私立女学校(浄土真宗東本願寺経営の裁縫学校)などに使用されている。

昭和18年に生駒山宝山寺より辻村泰圓和尚が特任住職として入寺し、同24年から堂宇の解体修理が再開、旧庫裡を極楽院保育所として移転改築して、同30年に重修の竣工を期に、寺務所が新築され定住することとなった。

その後、昭和36年から境内防災工事、収蔵庫建設、(財)元興寺文化財研究所の創設など文化財保護活動を展開し、一方で、節分会、地蔵会、彼岸会などの法要を復興し、境内地も昭和40年に国史跡に指定された。寺院名称は昭和30年に南都極楽院から元興寺極楽坊に、昭和52年に元興寺に変更された。

平成10年(1998)12月、ユネスコの世界文化遺産「古都奈良の文化財」のひとつとして登録された。これは、古都奈良すなわち平城京からの伝統を守り伝える史跡と国宝建造物を有し、その学問的な研究活動と、周辺住民が協力的に史跡遺産を保護してきた成果が認められたものと思われる。 |

主な建造物

■国宝 元興寺極楽堂(極楽坊本堂)

■国宝 元興寺禅室(極楽坊禅室・春日影向堂)

■国宝 五重小塔

■重要文化財 東門

■県指定文化財 小子坊(極楽院旧庫裡)

■茶室(泰楽軒)

■法輪館(第一収蔵庫・第二収蔵庫)

■都市景観形成指定 西室意楽庵(寺務所)

■北門 |

|

主な仏像

■重要文化財 板絵智光曼荼羅(※)、並びに智光曼荼羅舎利厨子

(※秋季特別展期間中に特別公開します)

■県指定文化財 絹本智光曼荼羅

■重要文化財 木造阿弥陀如来坐像(禅定院多宝塔本尊)

■重要文化財 木造聖徳太子立像(十六才孝養像)

■重要文化財 木造弘法大師坐像

■県指定文化財 木造南無佛太子像(聖徳太子二才像)

■重要有形民俗文化財 元興寺庶民信仰資料 60,000余点

■市指定文化財 絹本著色弁才天坐像

■薬師如来坐像(西国薬師霊場五番)など

|

|

主な行事

■2月3日 節分会(柴灯大護摩)

■5月8日 花まつり

■7月7日 かえる石供養(大阪城蛙石)

■7月28日 肘塚不動尊供養

■8月23日・24日

地蔵会(万灯供養、献灯奉納)

■12月8日 佛足石供養

■春秋(3月・9月中日)彼岸法要

■永代供養について |

|

仏教文化財を守り伝え、志存興法、念在利生を忘れず、破邪顕正の基本を

出来るだけ解りやすく、楽しく解き実践したいと思っています。

成仏を信じて

元興寺住職 辻村 泰善 |

|

|

このホームページのすべての文章の文責および著作権は、(宗)元興寺に帰属します。

Copyright(C)2009 Gangoji temple All Rights Reserved. |

|